レポート

2025.11.12

海と森のつながりを学ぶ3日間 『信州カツオ調査隊』 レポート⑧ 漁協で「カツオの一本釣り」を学ぶ 「磯焼け」や「黒潮大蛇行」などの問題も

長野県の小学生20人が参加した『信州カツオ調査隊』。カツオをテーマに、海のなし県・長野と太平洋を結びつきを学びました。3日目は、御前崎港へ。生カツオの水揚げが静岡県内で最も多い漁港。競りの見学の他に、隊員たちはカツオ漁などについても学びました。

こちらは南駿河湾漁業協同組合・御前崎本所の会議室。講師は漁協の池田晃雄さんです。

カツオの一本釣り漁に触れる

御前崎港は、カツオの「漁場」が近く、一本釣り漁が盛ん。実際に一本釣りをしているビデオを鑑賞しながら、御前崎港は生カツオの漁獲が静岡県内の7割を占めていることなどを教わりました。

そのあと、隊員たちに渡されたのは一本釣りで使われる疑似餌「バケ」です。鳥の羽やビニールひもが巻かれていて、鋭い針がついています。

一本釣り用の竿にも触らせてもらいました。隊員たちが力いっぱい、しならせても、この通り。重いカツオを釣り上げるため、軽くて丈夫なカーボンで作られています。

漁業には課題もいっぱい・・・

一方、池田さんからは漁業が抱える問題・課題の説明もありました。

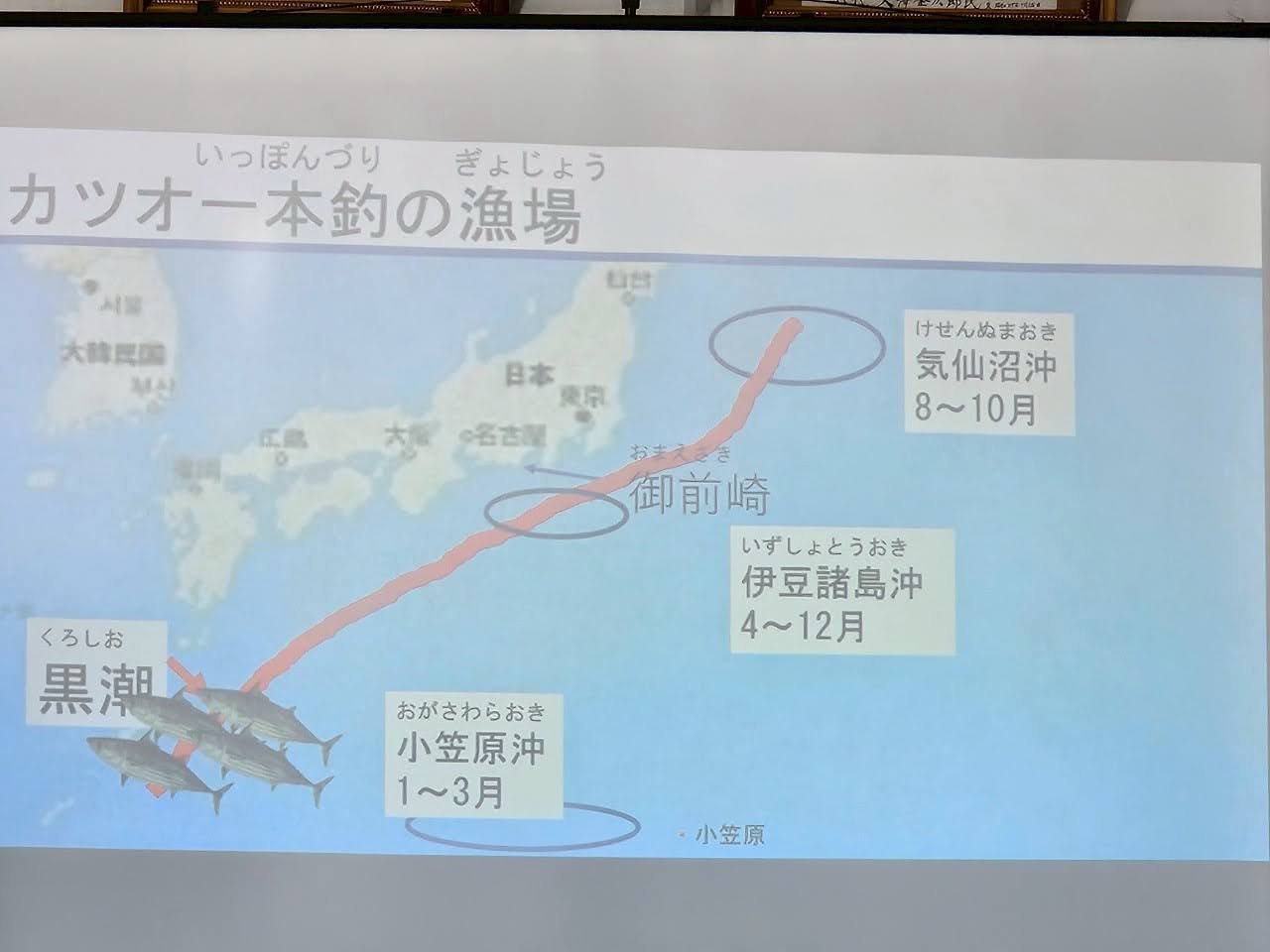

まず「黒潮の大蛇行」。気候変動の影響で、黒潮の流れが変化し、漁場が変わったり、遠くなってしまったりして、漁獲が不安定になってしまうということです。

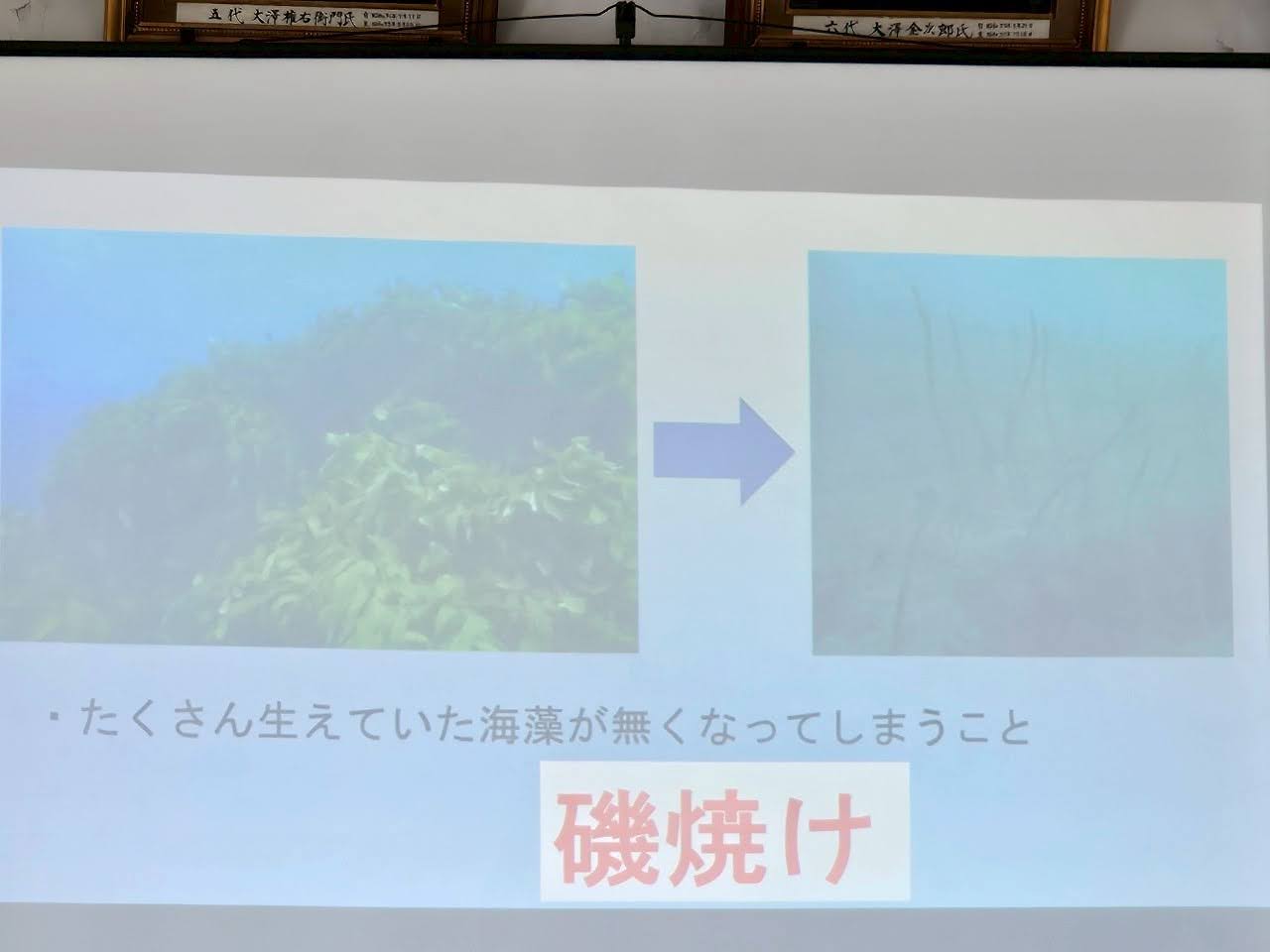

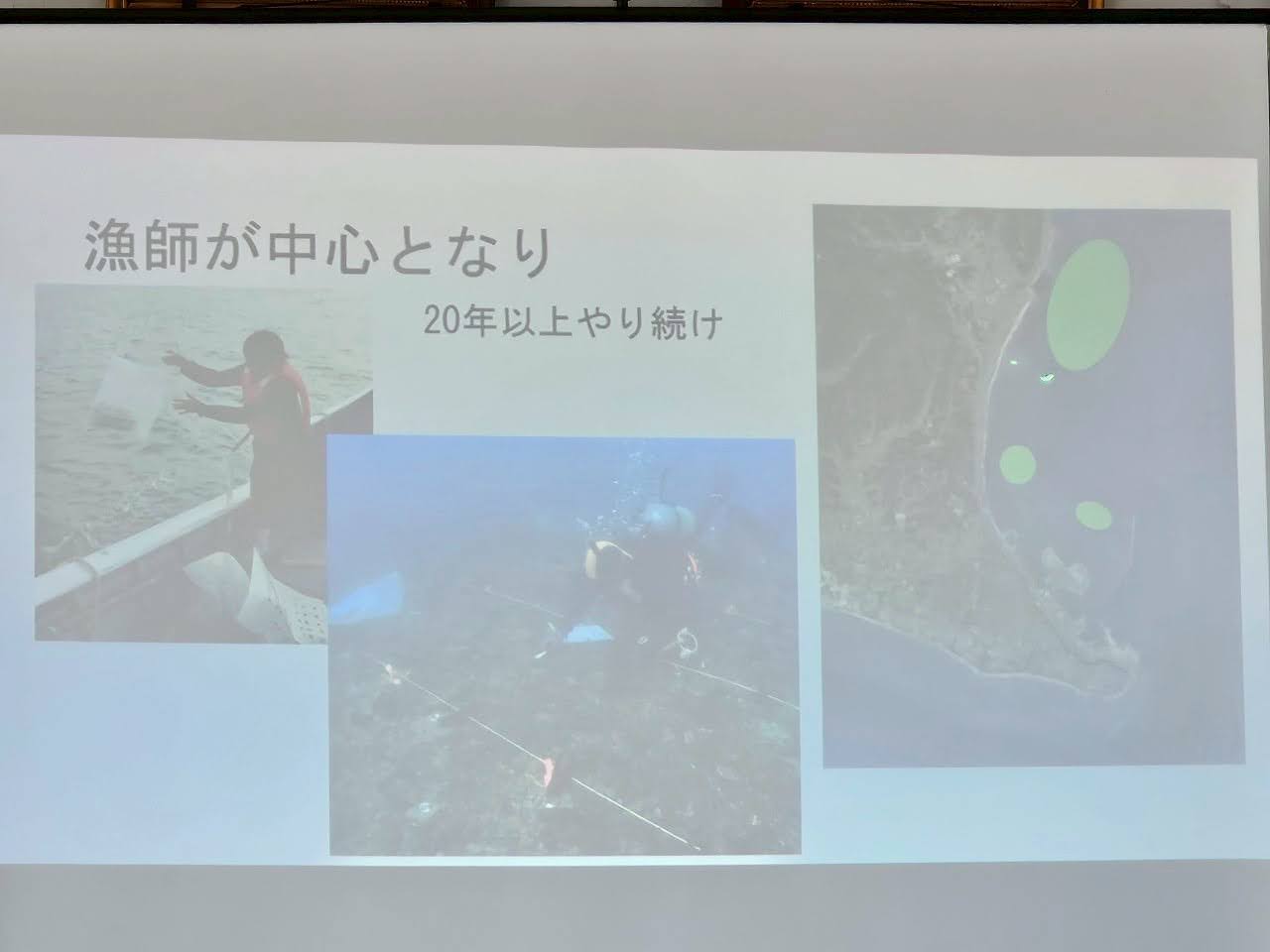

さらに海水温の上昇で「磯焼け」が発生し、藻場(もば)と呼ばれる魚の生息場所が減少。漁師さんたちが海藻の復活に地道に取り組んでいると説明してくれました。

また子どもを含め、日本人全体の魚を食べる量が減ってきているという課題も。池田さんは「スーパーなどで静岡の魚を見つけたら、おいしいのでぜひ食べて」と呼びかけました。

カツオの水揚げは見学できませんでしたが、シラスの水揚げ、競りの様子、漁業の現状を学んだ隊員たち。このあと、3日間の仕上げの学習発表会に臨みました。