【海の政策コンテスト】海の異変を語る“深海”の研究者 海なし県・長野の高校生が学んだ課題 スタートアップ合宿報告③

海のない県の高校生たちが海洋政策の立案に挑戦する「長野県高校生海の政策コンテスト」。2025年3月、3人1組のチームを結成した高校生たちが「トレーニング」を兼ねた、能登半島でのスタートアップ合宿に参加。初日、郷土の先輩でもある海の専門家から、驚きの事実・現状を知らされました。

研究者が指摘する海の変化

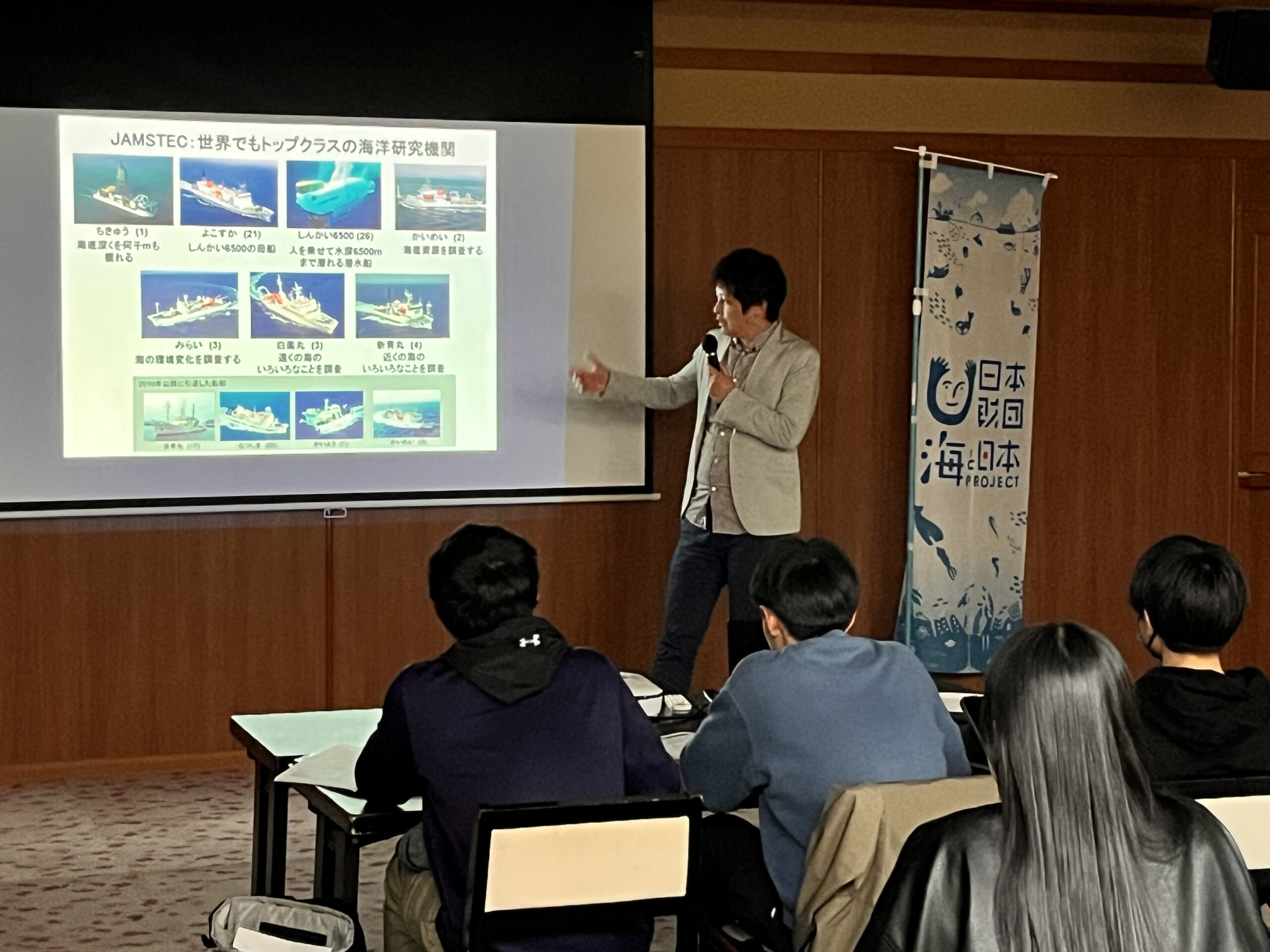

「深海は宇宙よりも未知の領域が多いんです」と話すのは海洋研究開発機構(JAMSTEC)の上席研究員・野牧秀隆氏。長野県飯田市の出身で、標本採集などの幼少期の経験をきっかけに海への関心を深め、現在は有人潜水調査船「しんかい6500」に乗船して、深海の環境、生物などを調査・研究をしています。

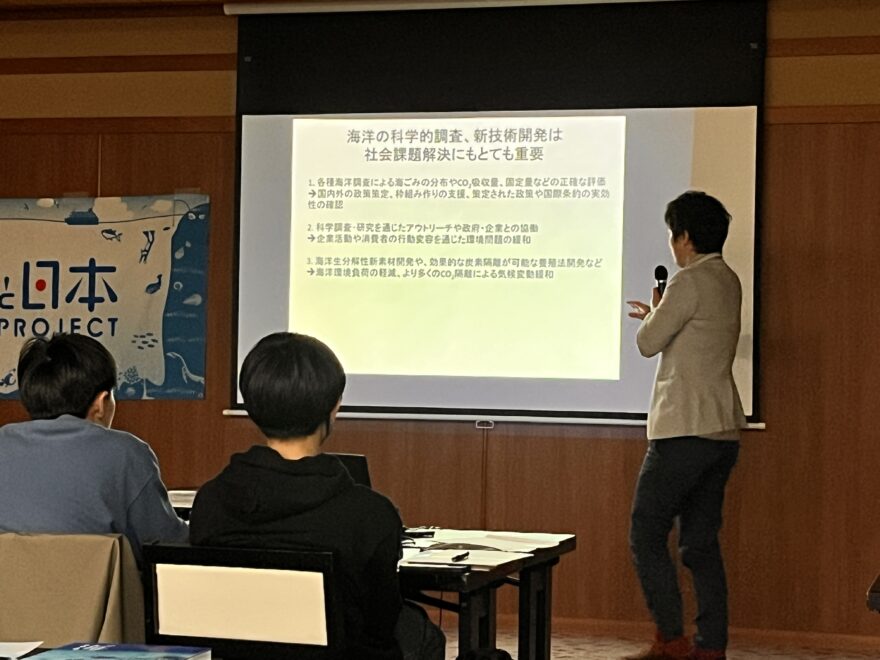

なぜ海の研究が大事なのか?

地球の表面の7割を占める海は言わば巨大な塩水の塊。野牧氏は、海流による熱の輸送が地球の気候を調整し、海洋生態系は地球に多くの酸素を供給する「地球の肺」としての役割を果たしていることを説明しました。

世界中の海を調査してきた野牧氏。「海の景色は刻々と変わっていきます。海の色は各地で違うし、雲も同様」と海の魅力を語る一方、海水温の上昇、CO2の溶け込みによる海洋酸性化や海洋貧酸素化など、海の生命を脅かす問題が進行しつつある現実を指摘しました。

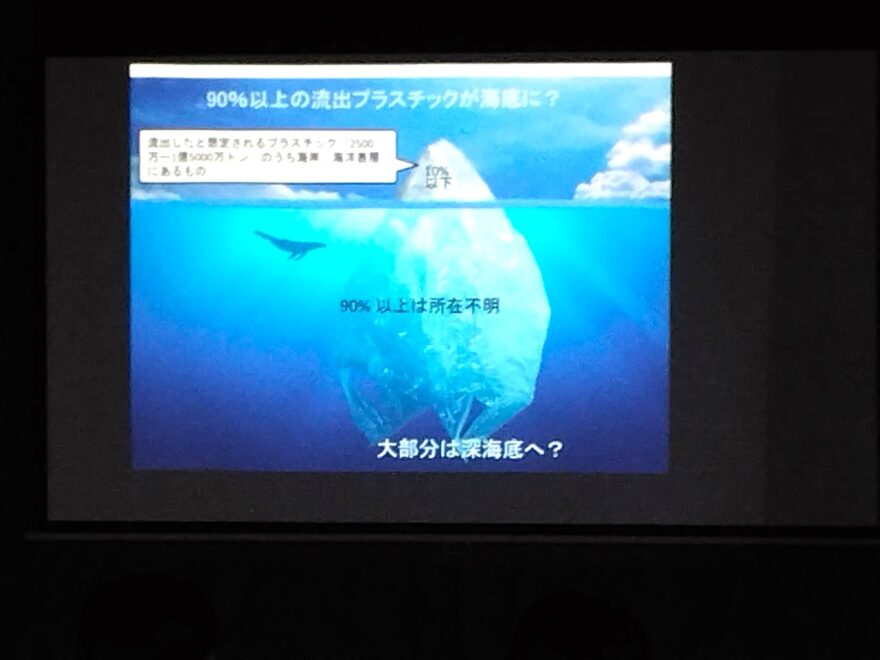

分解されずに海に…海洋プラスチックごみ

指摘は海洋プラスチックごみの問題にも及びました。1950年から2015年までに世界で製造されたプラスチックの総量は83億トン。そのうち57億トンがごみになっているというデータが示されました。プラスチックは生物による分解ができないため、ごみはそのまま残り、海へ…。

野牧氏:「浮いているプラスチックごみは氷山の一角です。ある調査では9割近くが海に沈んでいるとも言われています」

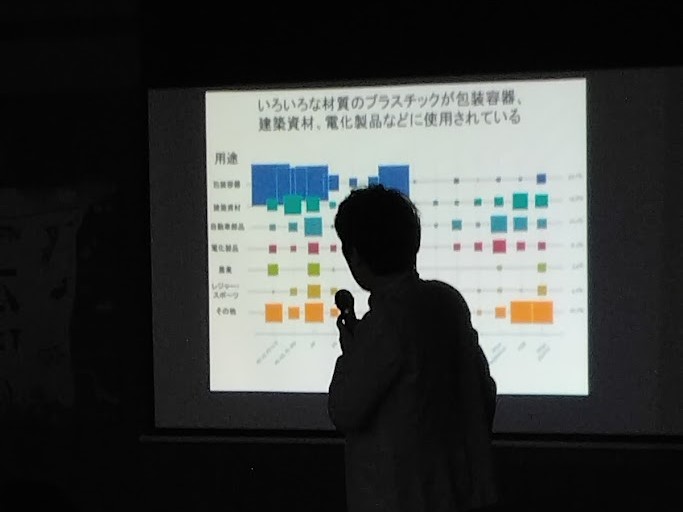

プラスチックは生活のあらゆる場所にあり、現代社会には不可欠な素材。問題解決は簡単ではありません。

講義を聞いた高校生は…

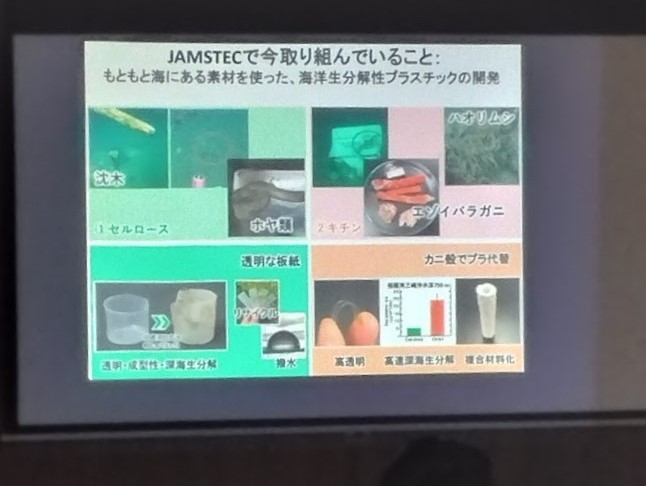

JAMSTECでは、海に由来する材料から生分解可能なプラスチックの代替素材(セルロースやキチン)に関する研究を進めています。

野牧氏:「沈木やカニ類の殻などから、プラスチックの代用品を開発する試みを進めています。ただし、まだコストが高く、実用化には課題が残っています」

講義を聞いた高校生からは、「生分解性プラの普及にはコスト面の課題があると分かった」「海の研究の重要性を実感しました。私たちにできることを、もっと考えていきたいです」などの感想が聞かれました。