【海の政策コンテスト】海なし県の高校生が挑む!信州発の海洋政策 スタートアップ合宿報告①

山国・信州でこれまで例のなかった取り組みが始まりました。それは、海なし県の高校生たちが海洋政策の立案に挑戦する「長野県高校生海の政策コンテスト」。2025年3月、3人1組のチームを結成した高校生たちがトレーニングを兼ねた、能登半島でのスタートアップ合宿に参加しました。その様子をシリーズでお伝えします。

海なし県だからこそ… 新たな可能性探ってみよう

「次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、私たちに何ができるのか」。この問いに向き合うため、長野県内から選抜された3チーム9人の高校生が集結しました。

なぜ、長野県の高校生が「海洋政策」を考える必要があるのでしょうか。

長野県は内陸県ですが、海とは深いつながりがあります。例えば、北アルプスの雪解け水は信濃川(千曲川・犀川)や姫川を通じて日本海に注ぎ、豊かな漁場を育んでいます。そして海の恵みは古くから「塩の道」などを通じて運ばれ、「えご」や「塩ブリ」などを食べる信州ならではの食文化が根付いてきました。さらに近年、問題となっている海洋ごみの7~8割は内陸部から流出していると言われています。海の課題・問題は長野県民にとっても他人事ではないのです。

意欲あふれる3チーム それぞれの思いとは

コンテストに出場するのは以下の3チーム。

松本県ヶ丘高校「縣陵政経研究会」

政治・経済に関心を持つメンバーで結成。「政治への関心を深め、仲間と共に課題解決に取り組みたい」という思いから参加を決意しました。一次選考では県内でも「海をもっと身近に」と、「しおかぜレストラン計画」という独自のアイデアを提案しました。

上田西高校「Westerlies」

探究学習で海洋プラスチックごみ問題に取り組んできた3人が結成したチーム。環境問題への関心が参加のきっかけとなり、一次選考では海洋プラスチックごみ削減に向けて「3R」などに取り組む提案をしました。

松本県ヶ丘高校「Woven Fate」

探究科に所属する3人が集まったチーム。「海のない長野県と海をつなぐ」という探究課題に取り組む中で、本コンテストへの参加を決意。一次選考では「寒天で海を手元に」というユニークな提案をしました。

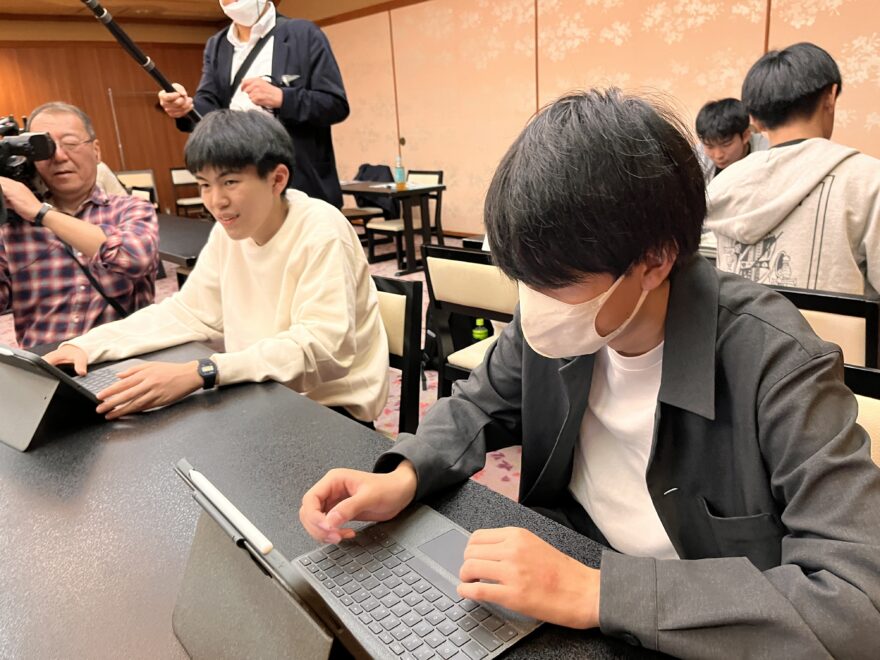

まずは腕試し!能登でスタートアップ合宿

石川県七尾市をメインに行われた合宿。水族館での講義や漁業の現場体験の他、専門家との対話の時間もあり、濃密な3日間となりました。

講義した専門家の一人、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の野牧秀隆上席研究員は「海洋における科学的調査や新技術開発は、社会課題の解決にとても重要。高校生の皆さんならではの視点で、新しい提案を期待しています」とエールを送りました。

能登里海教育研究所の浦田慎氏も「イメージを具体化する際のストーリーの進め方が大切。問いかけから始めて、自由にアイデアを考えてみましょう」と期待を込めて、アドバイスをしました。

コンテストの本選は9月。高校生たちは調査・研究を重ね、海洋政策のプレゼンテーションに挑みます。そのトレーニングの場となったスタートアップ合宿の様子をシリーズでお伝えします。