レポート

2025.04.17

【海の政策コンテスト】水族館で実感!海と山のつながり 海なし県・長野の高校生の新たな気づき スタートアップ合宿報告②

山国・信州でこれまで例のなかった取り組みが始まりました。それは、海のない県の高校生たちが海洋政策の立案に挑戦する「長野県高校生海の政策コンテスト」。2025年3月、3人1組のチームを結成した高校生たちが「トレーニング」を兼ねた、能登半島でのスタートアップ合宿に参加しました。初日の水族館では新たな気づきが得られました。

「上流の長野県が下流・富山湾の環境を作る」

長野市を出発して最初に立ち寄ったのは富山県魚津市の魚津水族館。大正2年開業、日本最古の水族館です。

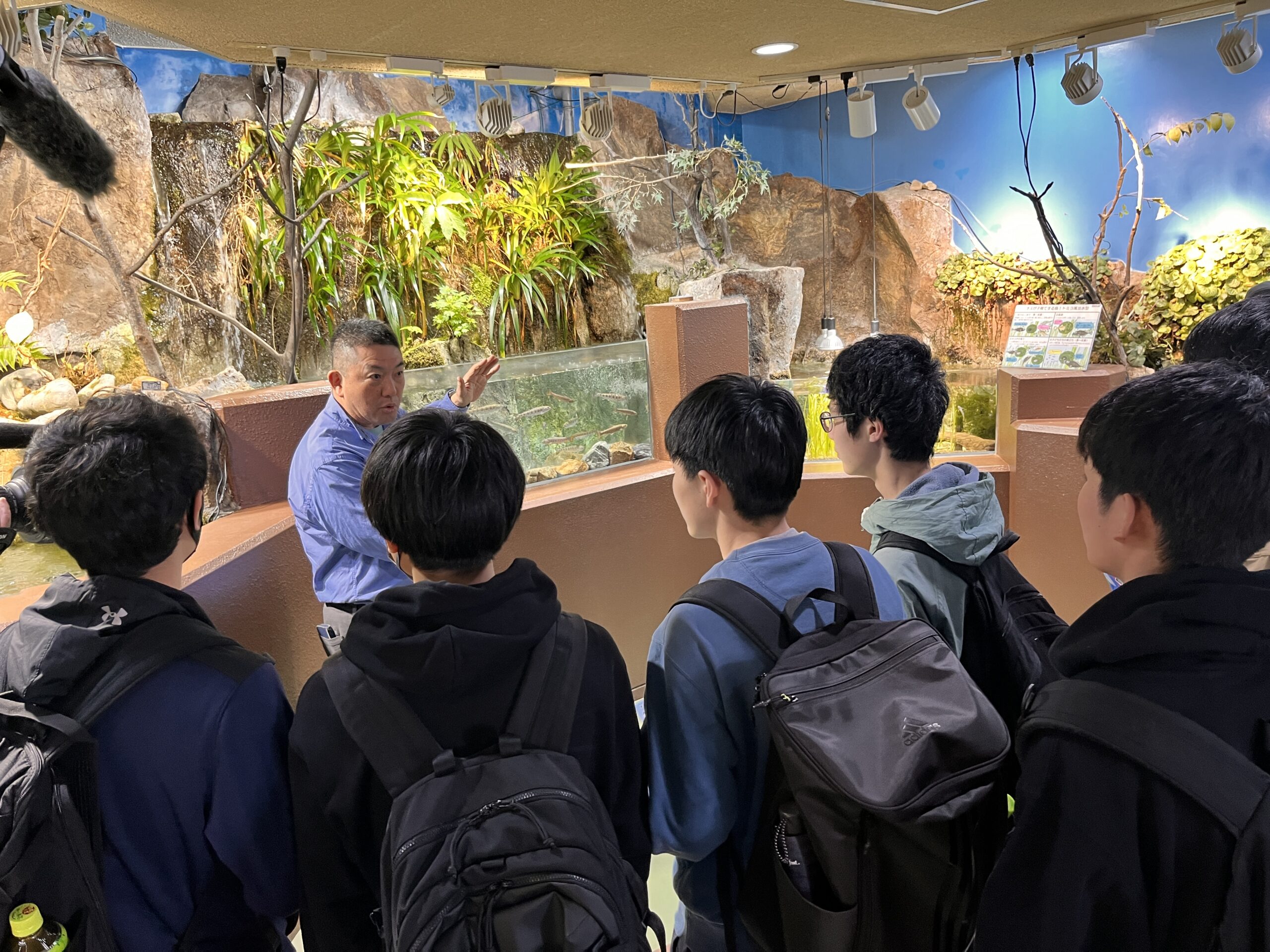

「上流の長野県が良い環境でないと、下流の富山は困るんです」。元館長の稲村修氏は、展示水槽を指さしながら、高校生たちに語りかけました。「天然のいけす」と呼ばれる富山湾。豊かな漁場を支えているのは北アルプスの雪解け水が運ぶ栄養分(ミネラル)であることを学びました。

水族館は、北アルプスの山々から富山湾の深海までの地形を意識した展示が特徴。河川から深海までの生態系のつながりを、展示を通じて一体的に学べる施設となっていて、稲村氏は「山と海のつながりを伝える重要な役割を担っているんです」と説明しました。

高校生たちの新たな気づき

「長野県と富山は隣同士で、実はとても深いつながりがあるんです」。稲村氏の解説は続きます。例えば、富山湾の代表的な水産資源である「寒ブリ」は、長野県では年取り魚として長く親しまれ、生活・食文化を支えてきました。

生態系や食文化を通じて密接につながってきた内陸県・長野と富山の海。

施設見学の後の座談会では、高校生から「長野の川の保全が海の生物多様性に直結すると知り、責任を感じました」との発言があり、海なし県が取り組むべき課題を改めて感じていました。