【海の政策コンテスト】本番に向けてミニプレゼン大会 海なし県長野の高校生が考えた能登の活性策は…『サンタクロース』『鱗アクセ』『海藻』 スタートアップ合宿報告⑥ | 海と日本PROJECT in 長野

【海の政策コンテスト】本番に向けてミニプレゼン大会 海なし県長野の高校生が考えた能登の活性策は…『サンタクロース』『鱗アクセ』『海藻』 スタートアップ合宿報告⑥

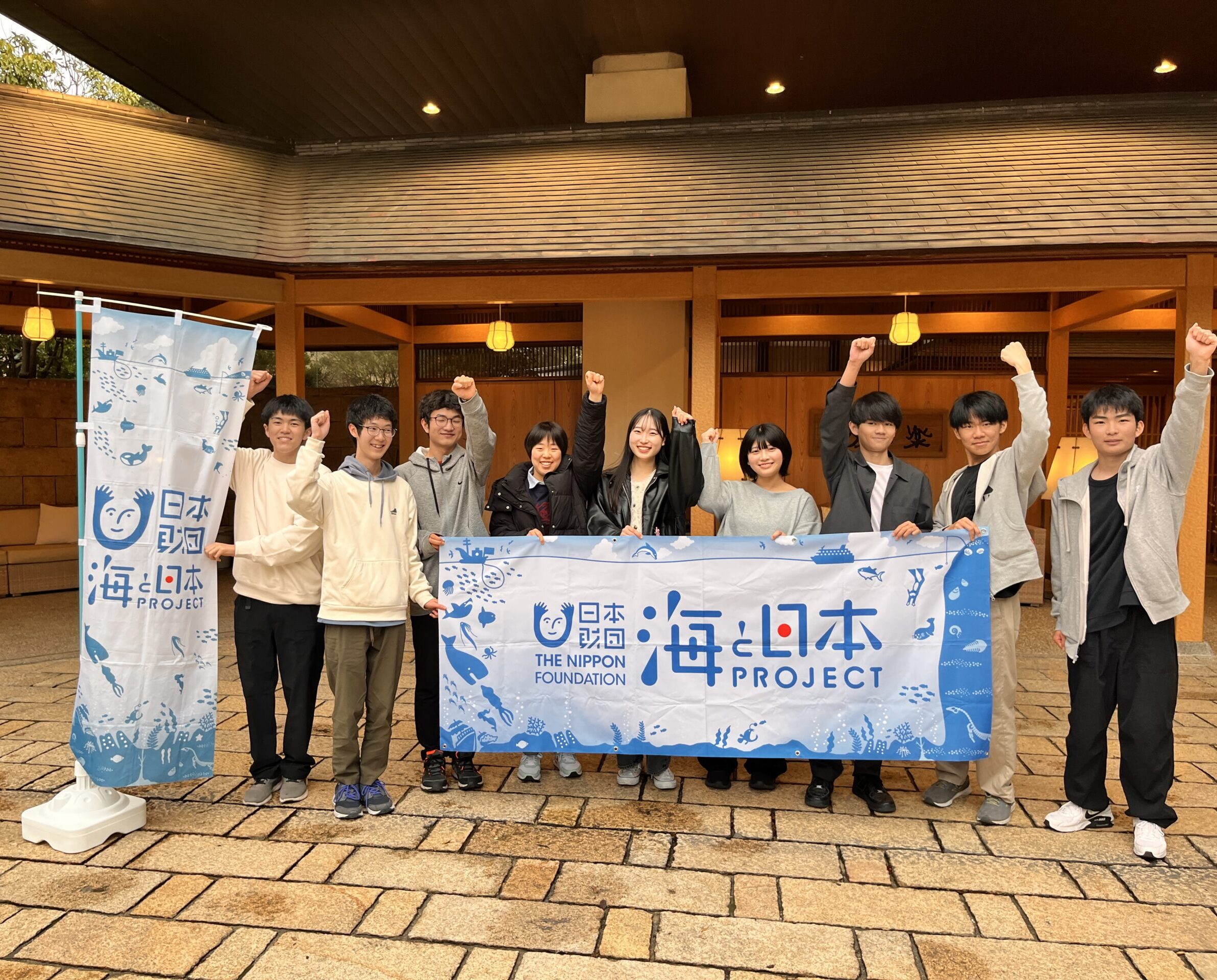

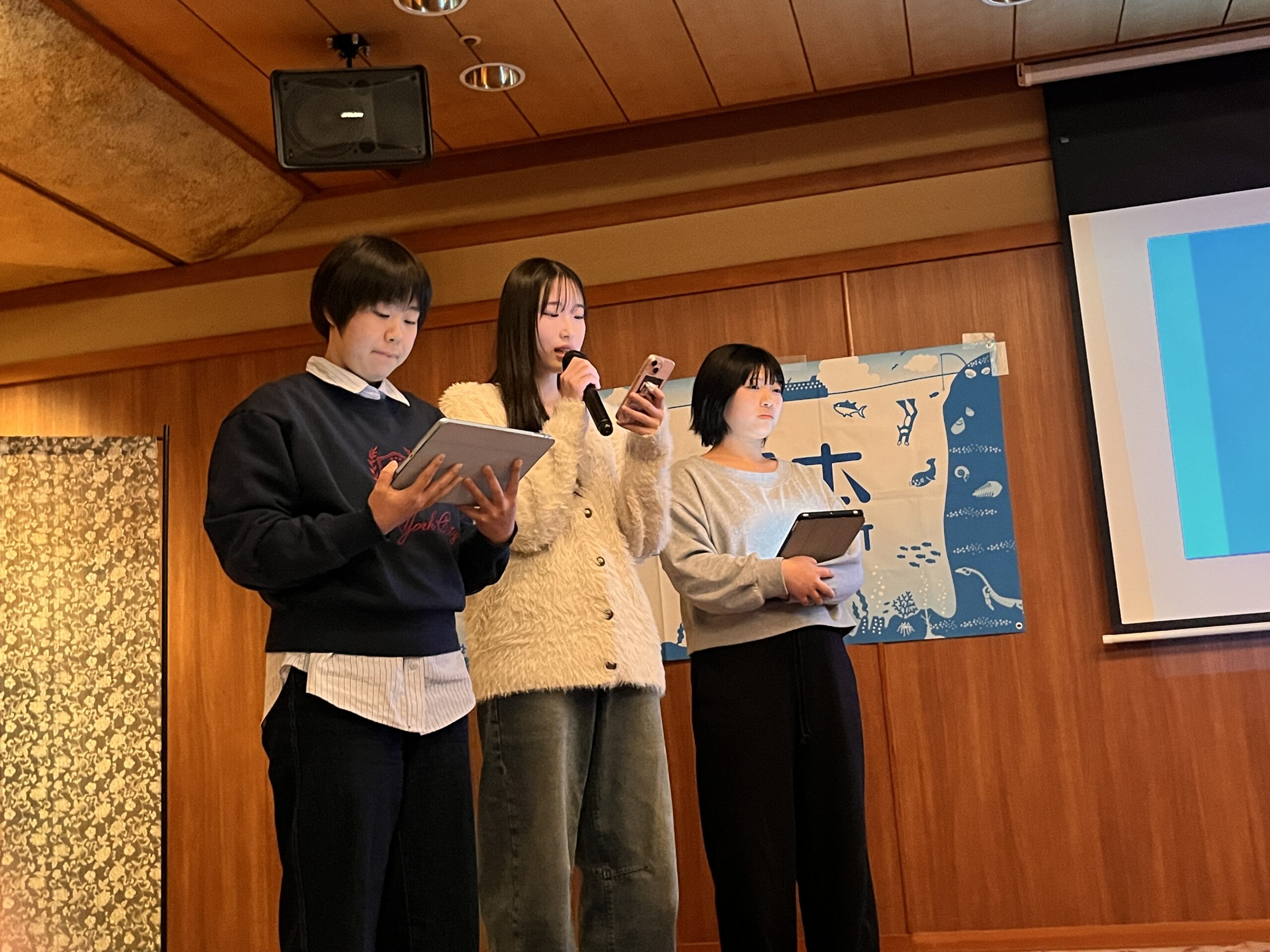

山国・信州でこれまで例のなかった取り組みが始まりました。それは海のない県の高校生たちが海洋政策の立案に挑戦する「長野県高校生海の政策コンテスト」。「本番」に向けて、高校生3人1組の3チームがスタートアップ合宿に参加。合宿最終日、いよいよ高校生たちによる政策提案プレゼンテーションの時が来ました。

テーマは「もしあなたが能登に移住したとして、地域を活性化するためにどんなことをしたいか?」

合宿地となった能登は、地震によって一層進んだ人口減少、漁業の衰退などの課題に直面しています。一方、豊かな自然や能登独特の文化など、活性化につながる「要素」もしっかり残っています。高校生は大学生メンターとともに活性化へのアイデアを考え、発表しました。

①サンタクロースで温もりを 冬の観光振興

トップバッターは松本県ヶ丘高校「縣陵政経研究会」。提案したのは「冬の能登、via サンタクロース!〜能登の『温もり』を伝えるスタンプラリー〜」というユニークな企画です。

出発点となったのは、漁師たちとの交流で感じた能登の人情の温かさでした。観光客数が減少する冬季に焦点を当て、地域の魅力を新しい形で発信する戦略が練り上げられました。それがサンタクロースの衣装を着た参加者が能登の様々なスポットを巡るスタンプラリー。漁師体験や地元飲食店での食事、景勝地での撮影など、様々なミッションをクリアしながらスタンプを集めていきます。ランダムな目的地設定により、思いがけない出会いや体験が生まれる仕組みが特徴です。集めたスタンプは特製グッズと交換でき、思い出として持ち帰ることができます。

冬季の観光客減少を逆手に取り、むしろその時期だからこそできる特別な体験を提供するという提案。「能登の人々の温かさに触れてもらい、また来たいと思ってもらえる仕組みを」と訴えました。

新たな観光客層の開拓、地域住民との交流機会の創出、冬季における経済効果など、多くの効果が期待されています。一方で、マーケティングと広告戦略の確立、運営体制の構築、スタンプやグッズの質の確保、スポットの選定基準など、実現に向けた課題も指摘されました。

②鱗アクセサリーで活性化模索

2番手の発表は上田西高校の「Westerlies」。未利用資源に新たな価値を見出す「生まれ変わりたいうろこ〜海の宝石〜」という提案でした。

提案のきっかけとなったのは合宿で体験した魚の選別作業です。廃棄される魚の鱗を美しいと感じたというメンバー。現在、ほとんど活用されていないイワシの鱗をアクセサリーやインテリアとして再利用するアイデアを示しました。

提案のきっかけとなったのは合宿で体験した魚の選別作業です。廃棄される魚の鱗を美しいと感じたというメンバー。現在、ほとんど活用されていないイワシの鱗をアクセサリーやインテリアとして再利用するアイデアを示しました。

鱗を使って商品化するのは、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレットなどのアクセサリー、カーテンや風鈴などのインテリア商品など。「海の魅力を感じてもらえる商品を作りたい」という思いを込めています。

主なターゲットとしては女子中高生・大学生、カップル、家族連れ。プレゼント需要も想定し、特に若い世代に焦点を当て、SNSでの発信力を活かしたマーケティング戦略も盛り込まれました。

廃棄物の有効活用による環境負荷低減、新たな観光商品としての経済効果、海のない地域の人々への海洋環境教育など多面的な効果が期待されます。一方で原材料の安定確保、加工技術の確立、販路開拓など、実現に向けた具体的な課題も指摘されました。

③海藻が紡ぐ新たな食文化!能登と長野の共創

最後の発表は松本県ヶ丘高校の「Woven Fate」。「海藻 × 寒天 新食文化創造プロジェクト」と題した提案をしました。長野県の特産品である寒天と、能登の海藻を組み合わせた新しい食文化の創造を目指す取り組みです。

長野県は寒天の国内生産量の約9割を占めています。この強みを活かし、未利用の能登の海藻を使った商品開発を提案しました。挙がったのは海藻のスイーツやドリンク、ヘルシー食品など。プロジェクトには海藻の収穫や寒天作りなどの体験プログラムも取り入れ、情報発信ではSNSを活用した若者向けPRや食育イベントの開催、地域間交流プログラムの実施することも盛り込まれました。

商品の販売による収益、観光客増加による地域活性化、雇用機会の創出といった経済効果が期待されます。海洋環境への関心向上、持続可能な資源利用という環境面での効果も。

実現に向けては、地元企業との連携による商品開発、クラウドファンディングの活用、大学との共同研究、地域おこし協力隊との協働も提案されました。

本選に向けて・・・

合宿を締めくくるミニプレゼン大会。高校生ならではの斬新な発想が示された一方、「アイデアの実現可能性」「持続可能な運営体制」「地域との協働」など、本選に向けて深めるべきポイントも見えてきました。

本番のプレゼン大会は9月。3チームは、テーマにを決めて夏休みを中心に調査し、それぞれの「海の政策」を発表し合います。海なし県の高校生は果たしてどんなアイデアで、海の課題解決に挑むのでしょうか。